株式投資をはじめとした資産運用を始めるときにまず思い浮かぶのがSBI証券、そして楽天証券ではないでしょうか??

どちらも知名度抜群でいろんなところで目にしますよね。

でも、初心者の方は一体どっちが自分に合う証券会社なのかわからないと思います。

そこで今回はSBI証券と楽天証券を共に9年つかった管理人が各項目を徹底比較していきたいと思います。

メインに考えている項目が明確な人はその項目だけを、総合的に考えている人は全体的に、それぞれ目を通していただければ幸いです。

また、この記事の動画VerをYouTubeで公開しています。

こちらのご視聴&チャンネル登録いただけますと幸いです。

結論:どちらか迷ったらSBI証券がおすすめ

結論からいうとSBI証券をおすすめします!!

それぞれの項目で比較した勝敗がこちら。

大きな差があるのは投資信託と手数料の二つ。

SBI証券の方が手数料が安く、投資信託のクレカ積立における還元率が高いです。

また、IPO投資においても取扱件数が多く、実績は申し分ありません。

ポイント投資に関しては、楽天証券が楽天ポイント、SBI証券はVポイント、Pontaポイント、Vポイントで投資ができます。

楽天経済圏で生活していて、楽天ポイントを貯めている人ならば楽天証券を選択するのもありですが、それ以外の人はSBI証券をおすすめします。

比較1:株式売買手数料はSBI証券がやや有利

ではここから具体的な項目をピックアップして比較していきたいと思います。

まずはSBI証券と楽天証券の株式における売買手数料をそれぞれ比較していきましょう。

初心者の方はまず現物取引からスタートさせると思うので、今回は現物の手数料を比較していきますよ。(信用取引は1年以上の経験が必要)

結果からいうと、株式売買手数料にはほとんど差がありません。

SBI証券の株式手数料

始めにSBI証券の手数料を見ていきましょう。

SBI証券ではスタンダードプランとアクティブプランでそれぞれ手数料体系が異なります。

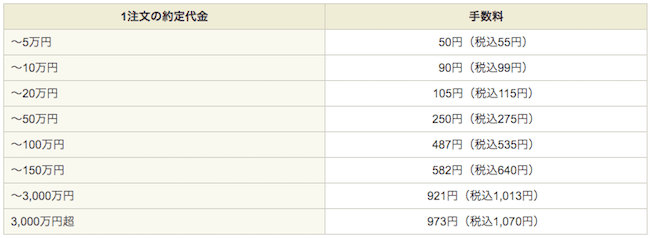

SBI証券のスタンダードプランにおける料金体系

スタンダードプラントは1注文の約定代金に対して手数料がかかるプランです。

スタンダードプランの料金体系は下記の通り。

最低55円、最高で1,070円となっています。

さらに合計手数料の1.1%分がポイントバック!!

Vポイント、Pontaポイント,dポイントの好きなポイントを貯めれます。

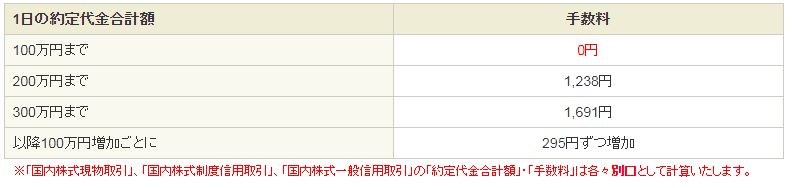

SBI証券のアクティブプランにおける料金体系

アクティブプランは1日の約定代金合計額に大して手数料がかかるプランです。

アクティブプランの料金体系は下記の通り。

100万円までの約定代金が0円です!!

しかも「国内株式現物取引」、「国内株式制度信用取引」、「国内株式一般信用取引」の「約定代金合計額」・「手数料」は各々別口として計算。

1日の約定代金最大300万円まで手数料0円です。

初心者はいきなり100万円分も取引することはないでしょうから、まずはこちらのプランがおすすめ。

ただし、上限はありません。

つまり、SBI証券では約定代金が低い人はアクティブプラン、逆に高い人はスタンダードプランを選択するのがベストです。

もちろんプランは随時変更できるので、臨機応変に対応するのもいいですね。

楽天証券の株式手数料

楽天証券も見ていきましょう。

楽天証券の株式手数料は”超割コース”と”いちにち定額コース”の2つに分かれています。

楽天証券の超割コースにおける手数料体系

超割コースの手数料は下記の通りです。

SBI証券のスタンダードプランとほぼ一緒です。

唯一違うのは、手数料の1%分の楽天ポイントがバックされるところ。

ということで楽天ポイントを貯めている方には楽天証券の方がメリットがあります。

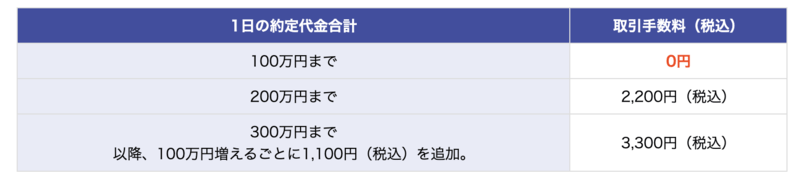

楽天証券のいちにち定額コースにおける手数料体系

続いて”いちにち定額コース”を見ていきます。

SBI証券のアクティブプランと比較するとかなり高めに設定されています。

しかも、楽天ポイントも貯まりません。

株式売買手数料で比較するとどっちがいい??

手数料にこだわるならばSBI証券がおすすめ。

SBI証券は2022年の7月から単元未満株の購入手数料が無料です。

また、楽天証券は2019年10月に楽天ポイントで株式を購入できるようになりました。

ポイントを多く保有している人ならば現金を出さずに株式を購入できます。

SBI証券では株式は現金でしか購入できませんので、ポイントを使って購入したい人は楽天証券を選択しましょう。

比較2:サイトの使いやすさは好みによる

次にSBI証券と楽天証券におけるサイトの利用しやすさを比較してみます。

SBI証券のウェブサイト

SBI証券のウェブサイトはこのようになっています。

※上記画像は2019/01/12時点のものです。

パッと見た印象は”ごちゃごちゃ”ですかね。

情報をのせすぎて、テキストリンクばかりになっています。

正直、シンプルな作りとは言えないです。

楽天証券のウェブサイト

楽天証券のウェブサイトはこんな感じです。

※上記画像は2019/04/2時点のものです。

こちらの方がスッキリしている印象を受けます。

でも、掲載されている情報はSBI証券に比べて少ないです。

ウェブサイトの使いやすさで比較するとどっちがいい??

利用しにくくても情報が多い方がいいという方はSBI証券がオススメ。

シンプル好きの方、直感的に操作したい方は楽天証券が適しています。

比較3:投資信託で選ぶなら楽天証券がオススメ!!

続いてSBI証券と楽天証券における投資信託を比較していきます。

最低投資金額や商品数、クレカ積立の還元率、得られるポイントなど様々な角度から比較していきますよ。

最低投資金額で比較

投資信託の最低投資金額はどちらも100円からです。

よって引き分けですね。

投資信託の商品数で比較

楽天証券における投資信託の取り扱い数は2,680本以上で、手数料0円(ノーロード)で購入できる銘柄も数多くあります。

一方、SBI証券は2,705本でこちらもノーロード投信がたくさんあります。

ややSBI証券の方が多いですが、ほぼ互角といっていいでしょう。

これも引き分けかな。。

投資信託の質で比較

投資信託の取り扱い数が変わらないので、質もほとんどかわりません。

様々な種類のファンドが用意されています。

SBI証券にしかない商品や、楽天証券にしかない商品も多少ありますが、正直どちらを選んでも、お目当のファンドが見つけられるはずです。

クレカ積立の還元率で比較

購入方法は大きくことなります。

SBI証券の還元率は最大5%

SBI証券では三井住友カードで投資信託を購入できます。

上限は1ヶ月5万円まで。

購入額の最大5%のVポイントが付与されます。

ただし、5%の還元を受けるならばプラチナカード、1%の還元を受けるならゴールドカードが必要です。

こちらの2券種は年会費がかかってきます。

年会費無料の三井住友カード(NL)では最大0.5%の還元率なので理解しておきましょう。

ちなみに、三井住友カード ゴールド(NL)だけはゴールドカードながら、年間100万円以上利用すると翌年度以降の年会費が永久無料になります。

余裕がある人はこちらにチャレンジしてみてください。

楽天証券の還元率は最大1%

楽天証券は楽天カードでの購入できます。

還元率は購入銘柄とカードの種類によって変わり、最大1%で楽天ポイントが付与されます。

- 楽天カード → 0.5%

- 楽天ゴールドカード → 0.75%

- 楽天プレミアムカード → 1.0%

さらに信託報酬のうち楽天証券が受け取る代行手数料が年率0.4%(税込)以上の銘柄も還元率1%です。

残念ながらSBI証券と比較すると還元率はやや劣ります。

ちなみに購入上限額はSBI証券同様に1ヶ月で5万円まで。

上限の5万円を1年間積み立てれば最大6,000Pも貯まります。

さらにつみたてNISAでの買い付けにも対応済みです。

詳しい方法は下記記事にまとめてありますので、こちらを参考にしてください。

電子マネーでの投信積立を比較

また、2022年の6月からは楽天キャッシュで投資信託を買い付けできるようになりました。

こちらでの買い付けはどの投資信託を選んでも最大0.5%です。

人気ファンドの買い付けならば楽天カードよりも楽天キャッシュで買い付けることをおすすめします。

詳しくは下記記事でまとめましたのでこちらをご覧ください。

購入方法によっては還元率を最大1.5%にできますよ。

SBI証券では電子マネーでの投信積立はできません。

投信信託のポイントで比較

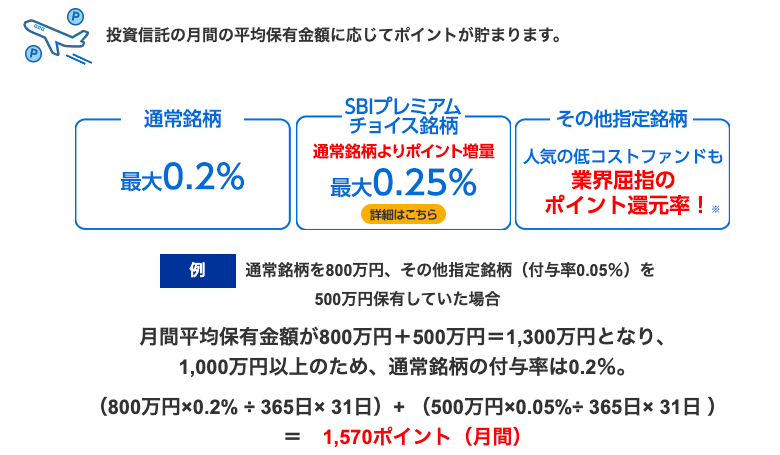

SBI証券、楽天証券ともに投資信託を保有しているとポイントが貯まります。

SBI証券の投信マイレージ

SBI証券では投信マイレージサービスがあります。

銘柄と保有金額によってポイント付与率が変わり、最低0%〜最高0.25%と決められています。

付与されるのはVポイント、Pontaポイント、dポイント、Vポイントから選択が可能です。

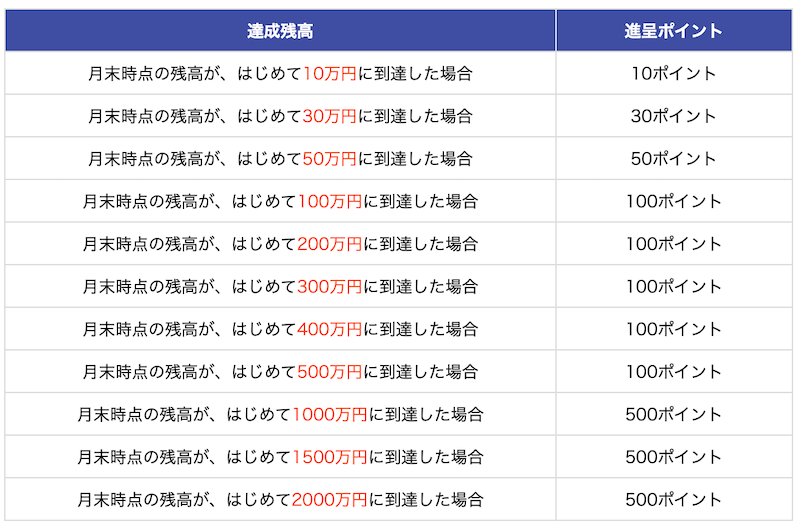

楽天証券の投資信託資産形成ポイント

楽天証券ではハッピープログラムに登録すると、一定金額に到達するごとに投資信託資産形成ポイントとして所定の楽天ポイントが貰えます。

投資信託で比較するとどっちがいい??

2022年4月までは楽天証券でしたが、投資信託資産形成ポイントが改悪されたことで、SBI証券の方がおすすめです。

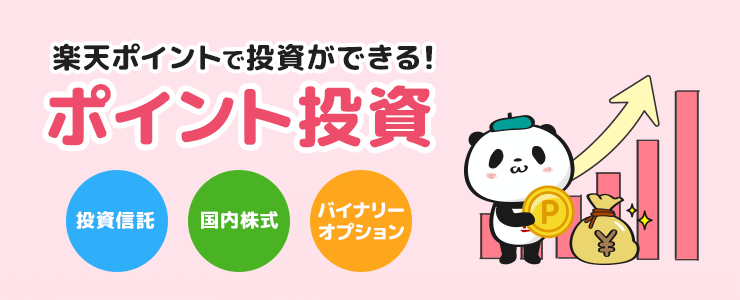

比較4:ポイント投資

4つ目はポイント投資を比べていきます。

SBI証券はVポイント、Pontaポイント、Vポイントで投資信託を購入できる

SBI証券ではVポイントとPontaポイント、Vポイントで投資信託の購入が可能です。

100Pから購入できるので、VポイントやPontaポイント、Vポイントを保有している人ならポイントだけで投資信託が購入できます。

ただし、現物株式を購入することはできません。

また、dポイントでも購入できません。

楽天証券は楽天ポイントで投資信託が購入できる

一方、楽天証券では楽天ポイントで下記3つの商品を購入できます。

- 現物株式

- 投資信託

- バイナリーオプション

投資信託はもちろん、現物株式やバイナリーオプションでも利用できます。

ただし、他のポイントには対応していません。

ポイント投資で比較するとどっちがいい??

投資商品は楽天証券の方が優っていますが、SBI証券は投資信託しか購入できないものの、VポイントとPontaポイント、Vポイントという3つのポイントが利用できます。

ポイントは人によって貯めているものがことなりますので、こちらは甲乙付け難いです。

比較5:ロボアドバイザーで選ぶならSBI証券がオススメ

続いて最近人気になってきているロボアドバイザー投資で比較していきましょう。

SBI証券のロボアドバイザー

SBI証券ではSBIラップが用意されています。

SBIラップはAIを利用したロボアドバイザーで10万円から投資ができます。

定期的にダイナミックなリバランスを行うため、長期だけでなく、短期でもリターンが期待できます。

SBIラップについては下記記事で徹底解説していますので興味がある方はこちらも一読してください。

楽天証券のロボアドバイザー

楽天証券では楽ラップ、そしてらくらく投資という独自のロボアドバイザーサービスがあります。

ともに1万円から簡単な質問に答えるだけで、楽天証券で用意されている金融商品(ETF)からポートフォリオを組んで、自分にあった資産運用をしてくれます。

しかもらくらく投資は楽天カードでの購入に対応済み。

楽天ポイントを貯めながらほったらかしで資産運用が可能です。

さらに詳しく知りたい方は下記記事を一読してみてください。

自分の運用実績も載せています。

ロボアドバイザーで比較するとどっちがいい??

それぞれ特徴あるロボアドバイザー投資を備えているので、好みで選べばいいと思います。

クレジットカードで投資をしたいなら楽天証券のらくらく投資、長期だけでなく短期でも利益を目指したいならAI搭載のSBIラップがおすすめです。

比較6:IPOで選ぶならSBI証券で決まり

続いて、ローリスク、ハイリターンな投資として人気があるIPOを見ていきましょう。

いくつかの項目で比較していきますよ。

IPOを知らない方は下記記事を先にチェックしてください。

IPOの取り扱い数

IPOの取り扱い数で比較すると断然SBI証券です。

楽天証券は2018年こそ例年よりも取り扱いがありましたが、SBI証券の足元にも及びません。

ちなみにSBI証券はIPOの取り扱い数はNO.1。(2018年3月期)

毎年、トップクラスの関与数です。

IPOの抽選割合で比較

SBI証券は割当枚数の70%を抽選にまわします。

つまり、100枚の割当があったら70枚を抽選で当選者を決めるということです。

もちろんこの数字は証券会社の中では比較的高い数字になります。

一方、楽天証券はどうかというと100%抽選にまわします。

100枚の割当があったら100枚とも抽選で当選者を決めるということですね。

抽選割合だけを見ると楽天証券の方が有利です。

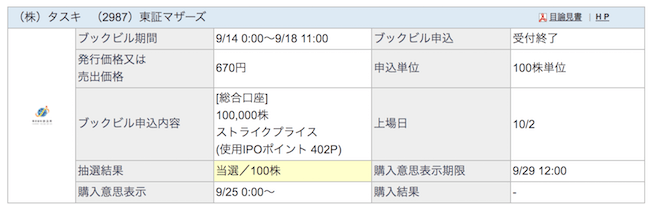

IPOのポイント制度で比較

楽天証券はIPOのポイント制度はありません。

SBI証券にはIPOチャレンジポイントが用意されています。

これはIPOに落選すると1P貰え、貯めれば貯めるほどIPOに当選しやすくなるというシステムです。

よって、SBI証券でIPOに挑戦していればいつかは絶対IPOに当選することができますよ。

ちなみ2020年に未成年口座で貯めたポイントを利用してタスキというIPOが当選しました。

402ポイント利用しましたが初値売りで40万円以上の利益。

1Pあたり1,000円以上の勝ちになりました。

これはSBI証券にしかない唯一無二の強みです。

IPOで比較するとどっちがいい??

完全にSBI証券の勝利です。

取り扱い数は多いですし、主幹事案件もある。

さらにIPOチャレンンジポイントもありますから、楽天証券と比べるまでもありません。

しかし、IPOは多くの証券会社で申し込みすれば申し込みするほど当選確率がアップします。

IPOでどっちに口座開設するか悩んでいる人は両方に口座開設するようにしましょう。

比較7:立会外分売は楽天証券の方が当選しやすい

立会外分売も雑誌にとりあげられるなど急激に人気になっています。

SBI証券と楽天証券、どちらでも立会外分売を申し込みできますが、個人的には楽天証券の方が当選しやすいと思います。

2017年の立会外分売の当選数を見ると下記のようになりました。

|

証券会社

|

当選数

|

|---|---|

| SBI証券 |

1

|

| マネックス証券 |

5

|

| 松井証券 |

2

|

| 楽天証券 |

5

|

| ライブスター証券 |

0

|

| 丸三証券 |

0

|

| 野村證券 |

1

|

SBI証券が1回に対して、楽天証券は5回。

大分差がありますよね。

もちろん個人差はありますが、ネット上を見ても楽天証券で当選している人の方が多いです。

よって、立会外分売で決めるなら楽天証券で決まり。

ただ、こちらもIPO同様に多くの証券会社で申し込みすればするほど当選確率がアップします。

立会外分売用の口座で悩んでいる場合は、両方に口座開設するようにしてください。

立会外分売トレードならSBI証券でも当選しやすい

SBI証券には自社でしから取り扱いをしない立会外分売トレードというものがあります。

こちらは他社でも申し込みができず、SBI証券が独占。

それもあり立会外分売トレードの当選確率は非常に高いです。

この時は大チャンスですよ。

比較8:株主優待のつなぎ売りなら楽天証券

株主優待を株価変動リスクなしでゲットできる方法として”つなぎ売り”があります。

これは同じ株価で”買い”と”売り”の両方のポジションをとることです。

そうすることで株価が変動しても評価損益は全くかわりません。

企業の優待権利付き日にこのつなぎ売りをすることでお得に株主優待をゲットできます。

このつなぎ売りをするために必要な部分を比較していきますね。

つなぎ売りのしやすさで比較

つなぎ売りは”買い”と”売り”の両方のポジションを取らなければいけないので、手数料が高いとその分コストがかさんでしまいます。

ポジションをクローズするときは現物渡しをすればいいので、手数料がかかるのはポジションをとる時です。

ただし、どちらも手数料はほぼ互角。

大差はありません。

また、楽天証券は競争が激しいものの、長期で売りのポジションを取ることができます。

一方、SBI証券は短期売りというものがあり、手数料は高くなりますが、競争はそこまで激しくはありません。

使いやすさという面ではほぼ互角です。

取り扱い銘柄数で比較

つなぎ売りをする時に重要なのが一般信用売りの取り扱い銘柄数です。

逆日歩がかからないので、一般的に制度信用ではなく、一般信用売りを利用する場合が多いです。

SBI証券と楽天証券の取り扱い銘柄数は公表されていないので、正確には比較できないのですが、体感的には大きな差はありません。

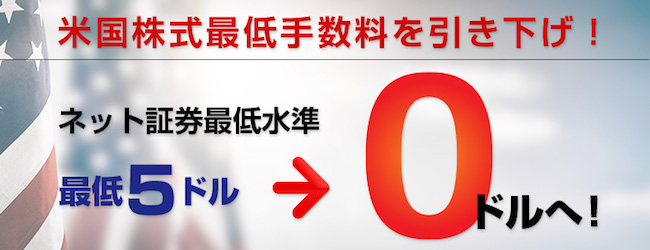

比較9:米国株は引き分け

最近は日本株同様に米国株も大人気です!!

米国株とはAppleやアマゾン、ネットフリックスなどのこと。

こちらも比較していきましょう。

米国株式の取り扱い銘柄数で比較

楽天証券の取り扱い銘柄数は2,945件です。(2020/5時点)

一方SBI証券での取り扱い銘柄数は約3,040銘柄。

若干ではありますがSBIべいこの方が有利です。

ただし、有名企業の株式はどちらでも取り扱っています。

そこまで気にしなくて大丈夫です。

米国株式の手数料で比較

SBI証券と楽天証券の米国株手数料を比較していきたいと思いますが、実は両社ともに同じです。

| 最低手数料 | 0ドル |

|---|---|

| 取引手数料 | 約定代金の0.495%(税込) |

| 上限手数料 | 22ドル(税込) |

最低手数料は約定代金が2.02米ドル以下の取引で適用されます。

こちらは引き分けです。

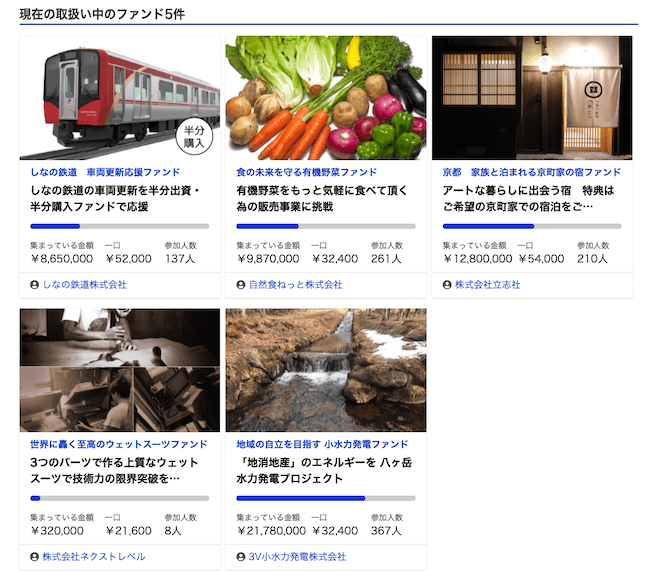

比較10:投資型クラウドファンディングの取り扱いは楽天証券のみ

近年注目を集めている投資型クラウドファンディング。

この記事を買いている時点では楽天証券でしか取り扱いがありません。

楽天証券ではセキュリテというサービスと連携して、こちらが組成したファンドを楽天証券上で委託募集しています。

最低1万円から投資が可能で特典を設けているプロジェクトが非常に多いです。

中には宿泊券を無料で貰えるものも存在します。

投資型クラウドファンディングを体験したいなら楽天証券を選びましょう。

詳しくは下記にまとめました。

SBI証券内ではSBIソーシャルレンディングでというサービスを提供していましたが、問題が生じたことから現在は運営していません。

SBI証券と楽天証券の比較まとめ

では最後にもう一度それぞれの項目でどちらが優れているかまとめます。

特に注目したいポイントは投資信託ですかね。

こちらは断然、SBI証券がオススメです。

必ず三井住友カードで購入するようにしてください。

IPOでもSBI証券の方が有利です。

取り扱い件数も多く、IPOチャレンジポイントもありますからね。

一方で、楽天ポイントを貯めているなら楽天証券です。

ちなみに個人的にどちらがおすすめかと言われればSBI証券をオススメします!!

ユーザー数10万人を突破した貸付投資のファンズで超お得なキャンペーンを実施しています。

期間は2025/8/31まで。

この期間内に口座開設すると1,500円分の現金が貰えます。

さらに当ブログ経由ではコラボキャンペーンを実施中。(2025/8/31まで)

1,000円分のAmazonギフト券が上乗せされ、合計2,500円分です。

是非このお得な期間にFundsでの投資を始めてみてください。

さらに詳しく知りたい方は下記記事を合わせてご覧ください。

Funds

Funds  FUNDINNO

FUNDINNO  CREAL

CREAL